미 에너지부가 우리나라를 민감국가로 지정한 것이 아이다호 국립연구소(INL) 계약업체 직원의 기밀 유출 시도 때문이라는 보도가 나오고 있다. 하지만 과거 우리나라가 민감국가로 지정됐을 때를 살펴보면, 윤석열 대통령 탄핵 정국 때문에 민감국가로 지정됐을 가능성을 완전히 배제할 수 없어 보인다.

뉴시스는 미 회계감사국(GAO) 자료를 인용해 "우리나라는 1980년대와 1990년대에도 미 에너지부의 민감국가 목록에 포함된 적이 있다"고 전했다. 미 회계감사국(GAO) 자료에 따르면, 우리나라는 1986년 1월부터 1987년 9월, 1993년 1월부터 1996년 6월 사이 민감국가로 지정됐다.

통신은 "다만 미국이 한국을 민감국가로 지정한 원인이나 경위는 명확하게 확인되지 않고 있다"며 박정희 정부의 핵개발, 1979년 12.12 사건, 1980년 5.18 사태, 1990년 전후 냉전 종식, 1991년 남북의 한반도 비핵화 공동선언 발표 등이 한국을 민감국가 목록에서 제외하는데 영향을 줬을 가능성이 있다고 덧붙였다.

하지만 GAO 자료를 살펴보면 미 에너지부가 한국을 민감국가로 지정한 시기는 국내 정치적 불안 특히 북한과 연관이 있는 일이 발생했을 때가 많았다.

로렌스 리버모어 국립연구소, 로스 알라모스 국립연구소, 샌디아 국립연구소 방문객 통계자료에 나온 1986년 1월부터 1987년 9월 사이는 소위 ‘민주화 항쟁’이라 불리는 운동권 시위가 극에 달했을 때다.

당시 전두환 정부를 ‘파쇼정권’이라 부르며 타도를 외치던 학생들을 이끌던 사람 가운데 다수가 북한 주체사상을 신봉하는 좌익들이었다. 이들의 소위 ‘민주화 운동’은 1987년 6월 극에 달했고, 결국 당시 민정당 대표였던 노태우 전 대통령이 6.29 선언을 하면서 사회는 안정을 되찾기 시작했다. 미 에너지부의 민감국가 목록에서 빠진 것과 2개월 차이다.

우리나라는 6.29 선언 이후 1987년 말 개헌을 통해 대통령 5년 단임제, 대통령 직선제, 언론통제 폐지 등이 이뤄졌고, 1988년 2월 제6공화국이 시작된다.

GAO 보고서에 수록된 1991년 1월부터 1996년 6월 통계의 각주를 보면, 우리나라는 1994년 7월 28일부터 더 이상 민감국가로 간주하지 않는다고 돼있다.

1993년 1월은 북한이 영변에 비밀 핵시설을 운영하고 있다는 사실이 드러나 동북아 지역의 긴장도가 높아질 때였다. 북한은 1993년 3월 국제원자력에너지기구(IAEA)의 영변 핵시설 사찰을 거부하며 핵확산방지조약(NPT) 탈퇴를 선언했다. 이후 남북 간 군사적 긴장이 고조됐다.

1994년 3월 남북회담 실무접촉에서 북한 대표가 우리 측 수석대표를 향해 "여기서 서울이 멀지 않다. 전쟁이 일어나면 불바다가 되고 말 것"이라고 위협하면서 긴장은 더욱 고조됐다. 같은 해 6월 빌 클린턴 당시 미 대통령은 우리나라에 알리지 않고 북폭을 실행, 전쟁까지 각오하게 된다. 이때 미 정부는 한반도에서 100만 명 이상의 사망자가 발생할 것을 예상했다.

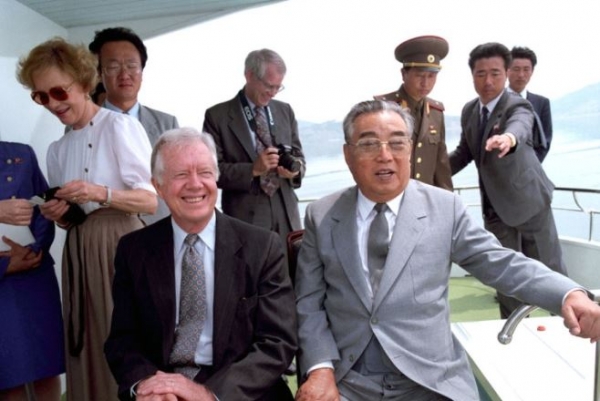

그러다 6월 14일 지미 카터 전 미국 대통령이 개인자격으로 북한에 가서 김일성을 만나면서 상황은 조금씩 안정을 찾기 시작했다. 남북미 간 대화 조짐도 보였다. 그러나 7월 8일 김일성이 사망하면서 모두 허사가 됐다. 남북미 간 군사적 긴장도 어쨌든 풀렸다.

이처럼 미 에너지부가 우리나라를 민감국가로 지정했을 때는 국내든 한반도 전체로든 정치·사회적 긴장이 고조될 때였다. 이에 더해 "한국의 보안 수준이 매우 우려된다"는 말이 미국에서 나온다는 안보전문가들의 지적도 귀 기울일 필요가 있다. 미국은 문재인 정권 시절 ‘보안 우려’ 때문에 우리나라와 정보 공유를 하지 않은 적이 있다.