수년간 고금리가 이어지면서 건설·부동산 업종의 대출 부실에 따른 금융 불안이 고조되고 있다. 저축은행을 비롯한 2금융권의 두 업종 관련 연체율과 고정이하여신비율(NPL)이 1~2년 사이 5∼9배로 뛰면서 건전성 관리에 ‘빨간불’이 들어온 것이다.

올해 초 태영건설의 워크아웃(기업구조 개선) 개시로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위기를 한고비 넘겼다는 관측이 나오고 있지만 여전히 건설·부동산발(發) 금융위기의 불씨가 살아 있는 셈이다.

특히 2금융권의 부실지표 여파로 대표적 서민금융기관인 저축은행이 대출에 ‘빗장’을 거는 바람에 중·저신용자들이 카드·캐피탈업계로 몰리면서 카드론 금리와 리볼빙 수수료율이 고공행진하고 있다. 더구나 ‘최후의 보루’ 격인 대부업체들도 신규 대출을 중단하거나 축소하면서 불법사금융으로 내몰리는 서민들이 늘어나고 있다.

16일 한국은행의 ‘금융업권별 건설·부동산업 기업대출 현황’ 자료에 따르면 올해 1분기 말 현재 전체 금융권(은행권+비은행권)의 건설업과 부동산업 대출 잔액은 각각 116조2000억원(55조5000억원+60조7000억원), 500조6000억원(309조1000억원+191조4000억원)에 이른다.

이 통계는 금융기관들이 제출한 업무보고서에 기재된 실제 대출 현황을 집계한 것이다. 비은행권에는 저축은행, 새마을금고를 제외한 상호금융, 보험회사, 여신전문금융회사가 포함됐다. 두 업종의 대출 잔액은 한국은행이 해당 업종의 통계를 금융업권별로 나눠 집계하기 시작한 2015년 이후 가장 많을 뿐 아니라 사실상 역대 최대 규모다.

부실지표도 ‘비상’이다. 비은행권의 건설·부동산업 대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 올해 1분기 기준 각각 7.42%, 5.86%로 2015년 관련 통계 집계 이후 가장 높다.

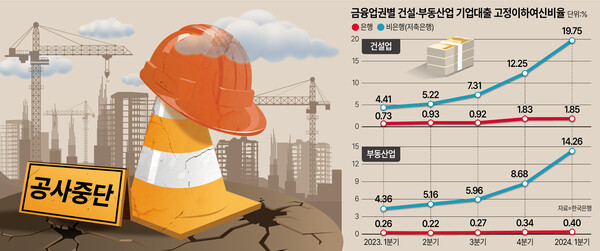

연체 기간이 3개월 이상인 고정이하여신비율의 경우 저축은행에서 건설업이 19.75%, 부동산업은 14.26%에 달한다. 역시 최고 기록일 뿐 아니라 건설업의 경우 1년 전의 4.41%나 2년 전의 2.22%에 비해 무려 4.5배, 8.9배 치솟았다. 저축은행 사태 직후인 2013년 건설업의 고정이하여신비율은 30%를 웃돌았는데, 당시 수준에 빠르게 근접하고 있는 것이다. 부동산업도 최근 1~2년 사이 고정이하여신비율이 각각 3.3배, 7.8배 늘었다.

이처럼 부실지표가 위험수위에 이르고, 적자 폭도 커지면서 저축은행의 대출 걸어 잠그기도 심화되고 있다. 한국은행 경제통계시스템에 따르면 4월 말 기준 저축은행 여신은 100조7456억원으로 지난해 1월의 115조6003억원 이후 15개월 연속 감소세를 기록했다. 이는 전년 동월보다 10.11%인 11조3423억원 감소한 것이고, 2021년 12월의 100조5883억원 이후 2년 4개월 만에 가장 낮은 수준이다.

특히 중·저신용자들이 주로 이용하는 중금리 대출 상품의 금리가 오르면서 저축은행의 대출 문턱은 더욱 높아지고 있다. 올해 6월 말 기준 저축은행 17곳이 취급한 사잇돌2대출의 평균 금리는 14.99%로 지난 3월의 14.67%보다 3개월 만에 0.32%포인트 상승했다. 사잇돌2대출은 신용점수 하위 50% 이하의 중·저신용자에게 SGI서울보증과 연계해 개인당 최대 3000만원을 중금리로 공급하는 상품이다.

저축은행 등 타업권의 대출 문턱이 높아지면서 급전 수요는 높은 금리의 카드·캐피탈업계로 몰리는 추세다. 여신금융협회에 따르면 국내 8개 전업카드사의 카드론 금리는 5월 기준 14.22%로 전달과 같았지만 1년 전의 14.12%보다는 0.1%포인트 올랐다. 리볼빙 평균 수수료율도 17.14%로 전달의 17.13%와 비슷했지만 지난해 동월의 16.10%보다 는 1.04%포인트 상승했다. 리볼빙은 일시불로 물건을 산 뒤 카드 대금의 일부만 먼저 결제하고 나머지는 나중에 갚는 서비스다.

카드·캐피탈업계에서도 급전을 얻지 못한 이들은 대부업체로 눈을 돌리고 있다. 하지만 대부업체에서도 대출을 거절당해 원금 이상의 이자를 부담해야 하는 불법사금융에 손을 뻗는 사례가 늘고 있다. 실제 서민금융연구원이 대부업·불법사금융 이용자 1317명을 대상으로 올해 2월 벌인 설문조사 결과를 보면 지난해 대부업체에 대출을 신청했다 거절당한 이들의 비율은 74.1%로 전년의 68.0%에 비해 큰 폭으로 늘었다.