청동기시대의 구리 제련 장인들이 철을 활용해 실험을 진행했고, 이것이 철기 문명의 출발점이 됐을 가능성이 있다는 연구결과가 나왔다.

영국 크랜필드대 너새니얼 어브-사툴로 박사팀은 학술지 ‘고고과학 저널(Journal of Archaeological Science)’에서 조지아 남부에 있는 3000년 전 구리 제련 유적인 ‘크베모 볼니시(Kvemo Bolnisi)’에 대한 연구를 통해 이 같은 결론에 도달했다고 밝혔다.

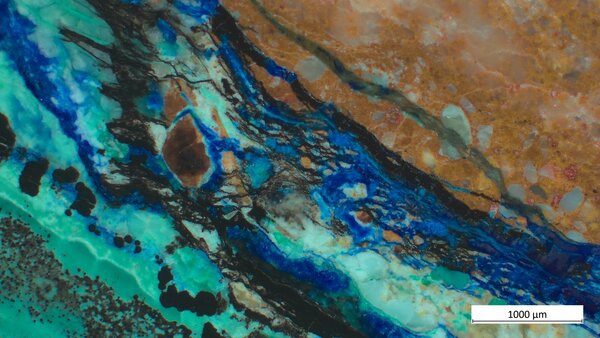

연구팀이 이 유적에서 발견된 철 산화물인 적철석 더미와 슬래그(금속 생산 찌꺼기)를 분석했더니 철 산화물이 구리 제련 과정에서 용제로 사용된 것으로 밝혀졌으며, 이는 철이 청동기인들에 의해 발명됐다는 오랜 이론을 뒷받침한다는 것이다.

철기시대는 철의 대량 생산이 시작됐음을 의미하지만, 철 자체가 새로 발견된 것은 아니다. 청동기시대에도 철 유물이 발견된다. 이집트 투탕카멘 무덤에서 나온 금과 수정 손잡이가 달린 철제 단검은 청동기시대 유물로 유명하다.

그러나 초기 철 유물은 철광석을 제련해 얻은 철이 아니라 운석에서 자연적으로 얻어지는 철로 만들어졌으며, 이런 희소성 때문에 당시 철은 금보다 귀했다고 연구팀은 지적했다.

이후 철광석에서 철을 추출해 제련하는 기술이 개발되고 도구·무기 등을 만들게 되면서 인류 역사는 커다란 기술적 전환기를 맞았다. 철기로 무장한 아시리아와 로마 군대가 등장했고, 훗날 산업혁명의 철도와 철골 건물도 가능해졌다.

어브-사툴로 박사는 "철은 세계에서 가장 대표적인 산업 금속이지만 기록 부족과 쉽게 녹스는 철의 성질, 철 생산 유적 연구 부족 등으로 그 기원을 찾는 일은 매우 어려웠다"고 지적했다.

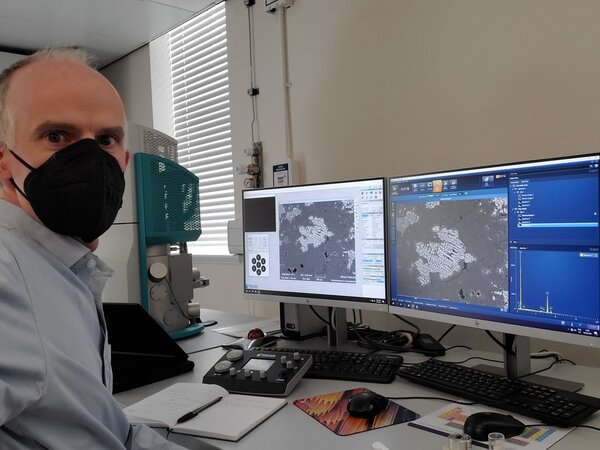

연구팀은 이번 연구에서 크베모 볼니시의 구리 제련 유적에서 발견된 적철석 더미와 슬래그를 다시 분석했다. 이 유적의 최초 발굴자들은 1950년대 첫 분석에서 철 산화물 등을 근거로 이 유적을 초기 철 제련 시설로 판단했었다.

하지만 연구팀의 새로운 분석 결과, 청동기인들은 이곳에서 철을 제련한 게 아니라 구리 산출량을 늘리기 위해 철 산화물을 용제(flux)로 첨가한 것으로 밝혀졌다. 용제는 불순물을 제거하거나 금속 추출 효율을 높이기 위해 넣는 첨가물을 말한다.

황화구리나 산화구리 같은 구리 광석에는 구리가 규산염이나 황 같은 불순물이 섞여 있다. 이들 광석을 용광로에서 녹일 때 산화철을 넣으면 철이 불순물과 결합해 슬래그가 되면서 쉽게 분리할 수 있기 때문에 구리 회수율을 높일 수 있다.

연구팀은 이 연구 결과는 청동기인들이 구리 제련로에서 철 함유 물질을 실험했음을 보여준다면서 이것이 철 제련으로 나아가는 데 결정적인 단계가 됐을 것으로 보고 있다. 이는 청동기인들이 철을 발명했다는 오래된 이론에도 힘을 실어준다.

어브-사툴로 박사는 "크베모 볼니시 유적은 청동기인들이 구리 제련 과정에서 의도적으로 철을 사용한 증거"라며 "철 산화물을 독립된 재료로 이해하고 제련로에서 그 성질을 실험한 것이 철 금속 공학 발전에 결정적인 역할을 했을 것"이라고 말했다.