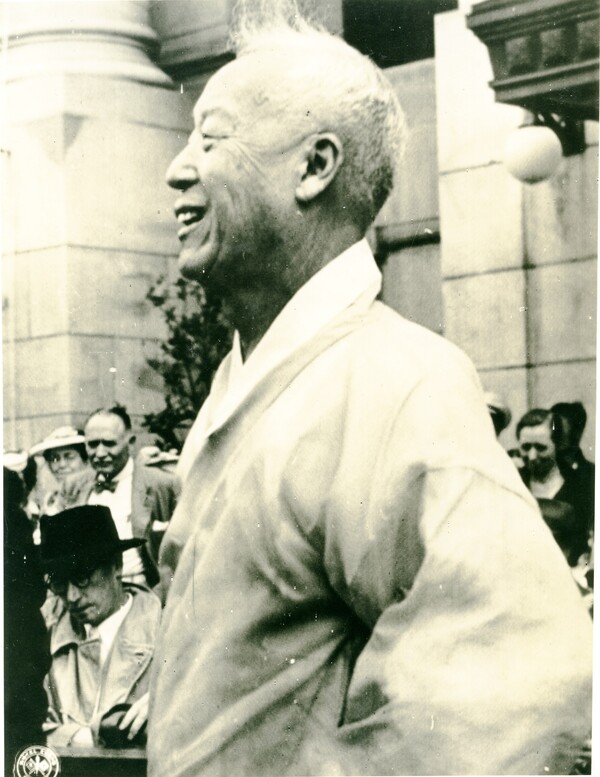

[아직도 끝나지 않은 건국전쟁 '이승만 대통령의 자유민주주의 국가 건설']

㉙우남과 기독교, 그리고 대한민국의 발전

이승만 배재학당에서 기독교 만나...선교사들에게 '새로운 세상' 배워

기독교 네트워크 큰 영향력 발휘...해리스 목사 등 기독교인 건국 공헌

기독교·이승만, 기적처럼 위기 극복...자유롭고 풍요로운 국가 발전 기여

대한민국의 건국과 발전 과정에서 기독교의 기여는 특별했다. 모든 사람이 함께 대한민국을 건국하고 모든 종교가 우리의 발전에 기여했지만, 기독교와 우남은 위기 때마다 기적처럼 위기를 극복했다.

우남은 과거를 준비하던 평범한 조선 유생이었으나 갑오개혁으로 과거가 폐지됐다. 우남은 장학금도 준다길래 신흥우를 따라 배재학당에 입학했다. 우남은 그곳에서 기독교를 만났고, 기독교는 우남을 키웠다. 우남은 선교사들에게 지식뿐 아니라 조선과는 다른 새로운 세상을 배웠다. 우남은 사람들이 개인으로서 인권과 자유를 향유하면서 스스로 설 수 있는 세상, 그리고 그런 사람들이 교류하면서 살아가는 나라를 꿈꿨다. 이것은 동양적 사슬에서 벗어나는 일이었다. 우남은 선교사 올리버 에비슨(Oliver R. Avison)을 찾아가 상투를 자르고 새롭게 태어났다.

◇ 독립과 호국 과정에서 큰 공헌한 기독교

사도 바울은 평범하게 성장한 유태인이었다. 바울이 기독교인을 박해하기 위해 다마스쿠스에 가던 중 예수의 현현을 보고 그의 음성을 듣게 됐다. 바울은 회심하고 예수의 제자 아나니아에게 세례를 받는다. 한성감옥에 수감된 우남은 삶과 죽음의 기로에 서서 신앙인으로 새롭게 태어났다. 우남이 한성감옥에서 선교활동을 하면서, 한성감옥은 기독교 독립운동의 배양기가 됐다. 한성감옥의 사람들은 연동교회와 상동교회, 황성기독교청년회(YMCA)에서 독립운동가로 활동한다.

우남이 1913년 ‘한국교회핍박’이란 저술을 통해 본인도 당했던 105인 사건을 고발했다. 이것은 기독교가 조선의 독립과 항일의 진원지였음을 알리는 기록이다. ‘한국교회핍박’은 왜 기독교가 독립운동의 주도적 역할을 할 수밖에 없는지를 설명했다. 기독교 교회에는 사람들이 모이고, 기독교로 사람들이 합심하고 기독교는 청년교육에 힘쓴다. 기독교인들은 우상을 섬기지 않으며 정의와 덕성을 지닌 선교사들의 영향을 받아 행동한다. 우남이 이야기한 이런 특징은 대한민국의 건국, 호국, 그리고 번영에 이르는 과정에서 기독교가 공헌한 이유다.

1919년 3·1 운동을 계기로 대한민국임시정부가 수립되고 우남은 대통령의 지위로 독립운동에 참여한다. 1919년 3·1 운동의 민족대표 33인 중 16인이 기독교인이었다는 점도 우연은 아니다. 우남의 활동은 기본적으로 기독교 교회를 중심으로 이루어졌다. 고된 생활 속에서도 기독교인의 헌신은 임정의 어려운 재정을 도왔다. 고려공산당이나 김구가 소련이나 중국의 자금지원에 의존했으나, 미국을 중심으로 활동했던 독립단체들은 기독교인을 중심으로 한 순수한 희생에 의존했다.

국제사회가 대한민국 임정의 존재를 알고, 대한민국이 결코 일본에 종속될 수 없음을 알게 된 데도 기독교인들의 노력이 큰 역할을 했다. 우남이 1918년 2차 소약국동맹회의, 1919년 파리평화회의, 1921년 워싱턴 군축회의, 1933년 제네바회의, 1945년 샌프란시스코회의 등에서 조선을 알리고 임정을 알렸던 활동은 국제사회에 각인됐다. 더욱이 미국에서 우남과 기독교 네트워크는 조야에 큰 영향력을 미쳤고 대한민국의 기적을 만드는 데 일조했다.

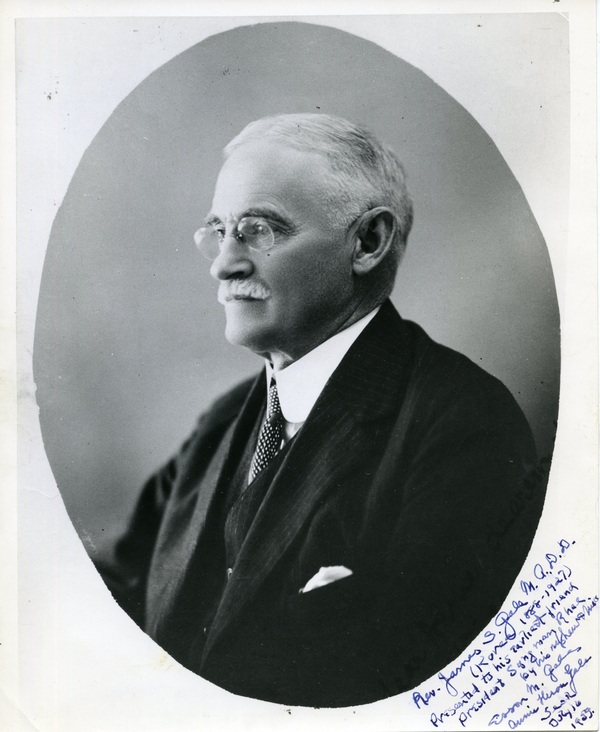

1942년 1월 16일 우남이 조직한 한미협회 이사장은 감리교 원목인 프레데릭 해리스(Frederick B. Harris) 목사가 맡았다. 그는 워싱턴 D.C. 파운드리 교회의 담임목사로 1950년 대한민국 건국훈장 독립장을 받았다. 훈장을 받을 정도로 해리스 목사는 대한민국 건국에 큰 공헌을 했다. 우남은 기독교인친한회를 조직했고, 기독교인친한회는 프랭클린 루스벨트(Franklin Delano Roosevelt) 대통령과 헨리 스팀슨(Henry L. Stimson) 장관에게 한국의 문제를 호소하는 서신을 보내는 등 미국 정부가 한국 문제를 제대로 인식하고 행동하는 데 도움을 주었다. 해리스 목사와 각종 기독교인 네트워크만 보더라도 기독교가 독립과 호국의 과정에서 큰 역할을 했음을 알 수 있다. 제헌의회가 개원하는 날 우남은 이윤영 의원에게 기도를 요청했다. 물론 의원들은 모두 기도에 예를 표했다. 대한민국은 그렇게 시작됐다.

◇ 기독교인들, 전쟁시 구호활동 나서기도

기독교의 역할은 독립에 머물지 않았다. 대한민국을 지키는 일에도 기독교인들이 나섰다. 미국은 아무런 준비 없이 미군 철수 계획을 발표했다. 우남은 미국을 설득하려 노력했고, 국민도 우려했다. 1949년 6월 23일 기독교인 11만 명은 서울운동장에 모여 미군 철수를 반대하는 국가 방위대회를 열었다. 엘머 킬보른(Elmer Kilborne) 선교사는 한국의 기독교는 공산주의를 막고 민주주의를 지키는 보루라고 생각하고 대한민국을 수호하는 데 앞장섰다.

한경직 목사는 월남하여 27명으로 시작한 베다니전도교회를 창립하고 1년이 지난 1946년 영락교회로 개명했다. 한경직 목사는 공산주의로부터 대한민국을 지키는 일에 기여했다. 6·25 전쟁이 나기 직전 해리 트루먼(Harry S. Truman) 대통령의 특사로 기독교 장로인 존 포스터 덜레스(John Foster Dulles)가 내한한다. 그는 영락교회에서 월남한 교역자들이 나라를 위해 기도하는 모습에 감명을 받고, 트루먼 대통령에게 한국에 대한 조속한 지원을 요청했다.

미국 복음주의 부흥사인 밥 피어스(Bob Pierce)는 우남을 면담하고 전국적인 부흥 집회를 열었다. 전쟁이 발발하자 피어스 선교사는 종군기자가 되어 한국에 와서 한경직 목사와 월드비전을 조직하고 대대적인 구호활동을 했다. 침례교의 빌리 그래함(Billy Graham) 목사도 1952년 성탄절 무렵에 한국을 방문해 부산, 대구, 서울에서 집회를 열었다. 세계의 기독교인들은 1951년 7월 기독교세계봉사회 한국위원회를 결성하고 전쟁으로 폐허가 된 대한민국을 지원했다.

1951년 2월 군종제도가 공식적으로 설립돼 전쟁 중인 군인들의 종교생활을 도왔다. 전쟁 이후에도 군목은 빠르게 늘어났다. 1954년 4월 군목 인원 수가 199명에서 1955년 8월에는 352명으로 1년 만에 급증했다. 1951년 12월 기독교세계봉사회의 한국 책임자인 헨리 도지 아펜젤러(Henry D. Appenzeller) 목사와 미국 매체 ‘크리스턴 센추리’의 기자가 우남을 방문했을 때, 우남은 "기도는 우리를 떠받치는 힘이었다"고 말하면서 대한민국을 지키는 데 기독교가 항상 함께하고 있음을 알렸다. 국군이 평양을 수복할 때, 한경직 목사는 1950년 10월 29일 일요일 평양에서 예배를 보면서 ‘이사야 60장 1절’을 이야기하고 자유민주주의를 전파했다.

우남은 국가의전에서 기독교인의 건의를 받아 국기 배례가 아니라 주목례를 하도록 시정했다. 1949년 성탄절이 공휴일로 지정됐다. 1952년 3·1 운동을 주도했던 함태영 목사가 부통령으로 당선돼 우남과 함께 활동했다. 우남은 청년 시절 저술한 ‘독립정신’에서 ‘조선민족이여 깨어나라’고 외쳤다. 도덕과 정의, 사랑과 평등, 자유로 번영하는 나라를 세우고자 한 여망은 많은 기독교인의 도움으로 실현됐다. 그리고 한국의 기독교는 자유롭고 풍요로운 대한민국의 발전에 지금도 기여하고 있다는 점을 누구도 부정할 수 없을 것이다.