정밀 3D 프린팅은 항공우주를 비롯해 생물의학, 치과 등의 분야에서 유용한 기술이다. 하지만 이를 구현하기 위한 미세 노즐은 개당 80달러에 달할 만큼 비싸다. 캐나다의 연구팀이 기존 노즐보다 정밀하면서도 저렴하며 지속가능성까지 갖춘 완벽한 대체재를 자연에서 찾아냈다. 암컷 모기가 흡혈할 때 사용하는 침(주둥이, proboscis)이 바로 그것이다.

맥길대학교 카오 창홍 교수팀은 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스’에 발표한 논문에서 암컷 모기의 침을 노즐로 활용한 초미세 3D 프린팅 기술을 개발했다고 밝혔다. 동물, 곤충 등 자연에서 영감을 얻은 바이오 모방 기술을 넘어 생체 조직 자체를 고기능 공학 장비의 부품으로 통합하는 시도는 이번이 처음이다.

연구팀은 실험실에서 사육한 암컷 모기에서 흡혈 침을 분리한 뒤 소독과 보정 과정을 거쳐 금속 포트에 밀착시키고, 미세 틈새를 레진으로 메워 누수를 차단했다. 그리고 이렇게 완성된 생체 노즐을 3D 프린터에 장착해 일반 바이오잉크로 출력 테스트를 진행했다. 초기에는 압력이 높거나 속도가 빠르면 촉수가 찢어지는 문제가 있었지만, 연구팀은 최적의 압력·유속 조합을 찾아 안정적 작동 영역을 정량화하는 데 성공했다.

‘죽음, 시체’를 뜻하는 그리스어 ‘네크로(necro)’와 ‘3D 프린팅’을 조합해 ‘3D 네크로프린팅’으로 명명된 이 기술은 3D 프린터 노즐의 대체재를 찾던 연구팀이 모기 흡혈 침의 독특한 형상과 기계적 특성에 주목하면서 개발됐다.

실제 암컷 모기의 흡혈 침은 머리카락 굵기의 10분의 1도 되지 않는 초미세 구조를 갖고 있다. 실증 실험에서 이 촉수를 노즐로 사용한 네크로프린터는 폭 20마이크로미터(㎛)의 선을 그려냈다. 이는 현재 구할 수 있는 최상급 미세 노즐인 금속 소재 36게이지(내경 약 35㎛) 노즐 대비 1.5배 뛰어난 해상도다.

흡혈 침 노즐은 가격경쟁력에서도 월등한 우위를 점한다. 카오 교수는 "모기 1마리의 사육 비용은 약 2센트, 단일 노즐 제작 비용은 1달러 미만에 불과하다"며 "반면 상용 36게이지 노즐은 개당 80달러를 호가한다"고 설명했다.

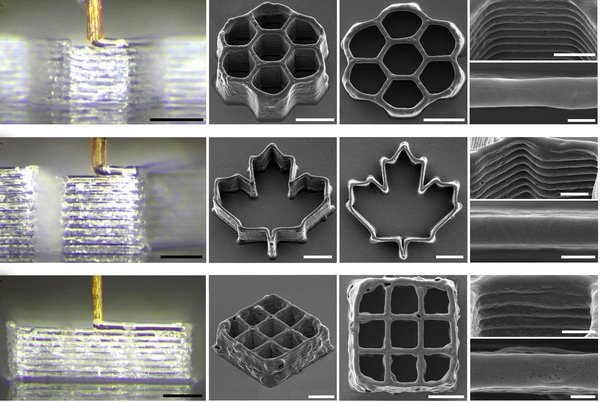

내구성은 어떨까. 연구팀에 따르면 흡혈 침은 내부 통로가 섬세하게 구조화돼 있음에도 약 60킬로파스칼(kPa)의 내부 압력을 견딜 만큼 튼튼해 바이오잉크 같은 점성이 높은 재료도 안정적으로 배출할 수 있다. 실증에서도 네크로프린터는 벌집과 단풍잎 같은 복잡한 직선·곡선 패턴을 고해상도로 출력했다.

논문의 제1저자인 저스틴 푸마 연구원은 "상용 노즐로는 출력 중 번짐이나 끊김이 생길 정도의 난이도였던 디자인도 안정적으로 구현됐다"며 "기존 노즐이 지나치게 비싸거나 파손이 잦다는 점을 감안하면 의미가 크다"고 말했다.

특히 연구팀은 생명과학 분야에서 이 기술의 응용 가능성을 입증했다. 암세포와 적혈구가 포함된 바이오잉크를 이용해 미세 지지체(bioscaffold)를 제작했는데, 세포가 이 구조물 내부에서 생존하며 형태를 유지했다. 이는 장기 모사체(오가노이드) 제작, 종양 모델링, 재생의학용 미세 지지체 생산 등 연구로 확장이 가능함을 의미한다.

의료 분야에서도 쓰임새를 확인했다. 흡혈 침은 원래 사람의 피부를 뚫을 때 통증을 최소화하는 구조를 지녀 생체 삽입에 최적화돼 있다. 연구팀은 흡혈 침으로 돼지 피부에 극미량의 하이드로젤을 정확하게 전달하는 실험에 성공하며 정밀 약물 주입 장비로서의 활용 가능성을 열었다.

지속가능성이야 두말하면 잔소리다. 자연 유래 조직인 만큼 사용 후 생분해되며, 제조 단계에서도 별도의 정밀 가공 공정이 필요 없어 환경 부담을 크게 줄일 수 있다.

다만 생체 조직의 특성상 수명은 제한적이다. 냉동 보관 시 최소 1년, 상온 보관 시에는 약 9일에 불과하다. 급격한 온도 변화에도 취약해 정밀한 보관·운용 조건이 필요하다. 이에 연구팀은 향후 열·습도 안정성을 높일 보조 코팅 기술 개발에 나설 계획이다.

카오 교수는 "생체 소재는 지속가능하고 혁신적인 첨단 제조 기술의 길을 열 수 있다"며 "모기 외에 다른 곤충의 촉수나 생체 조직을 추가 연구해 3D 프린터를 위한 천연 초미세 노즐 라이브러리를 구축하는 것이 궁극적 목표"라고 밝혔다.