미국의 동맹국을 중심으로 한 글로벌 공급망 재편에도 지난해 반도체 핵심 원자재의 중국 수입 의존도는 되레 높아진 것으로 나타났다. 우리나라 기업의 중국 현지 직접투자가 사실상 중단된 상황에서도 핵심 광물의 중국 수입 비중은 오히려 전년보다 늘어난 것이다.

우리나라의 중국 무역 비중이 감소하고 있지만 공급망 의존도는 여전히 높아 정책 리스크 관리를 위해 공급망 다변화를 위한 전략적 접근이 필요하다는 지적이 나온다.

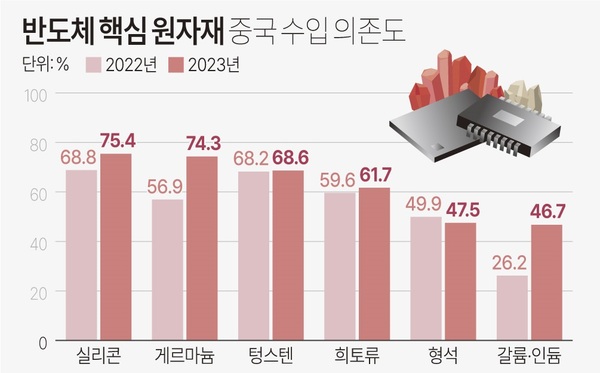

24일 한국수출입은행 해외경제연구소의 ‘이슈 보고서’에 따르면 지난해 반도체 핵심 원자재의 최대 수입국인 중국에 대한 의존도는 2022년보다 전반적으로 상승한 것으로 나타났다.

대표적으로 실리콘웨이퍼를 만드는 실리콘의 중국 수입 의존도는 2022년 68.8%에서 지난해 75.4%로 늘었다. 반도체 핵심 투입물 주재료의 4분의 3을 중국에 기댄 것이다. 같은 기간 반도체 연마재에 쓰이는 희토류는 61.7%로 2.1%포인트, 반도체 금속 배선 원료인 텅스텐은 68.6%로 0.4%포인트 의존도가 높아졌다. 아울러 차세대 화합물 반도체에 사용되는 게르마늄은 74.3%로 17.4%포인트, 갈륨과 인듐은 46.7%로 20.5%포인트 각각 상승했다. 6대 반도체 핵심 원자재 가운데 불화수소의 원료인 형석만 47.5%로 2.4%포인트 하락했다.

보고서는 "반도체의 모든 원자재 수입 편중도가 매우 높은 수준이고, 최대 의존국이 모두 중국으로 나타났다"고 밝혔다. 특히 "갈륨·게르마늄과 희토류는 각각 지난해 8월과 12월 중국의 수출 통제가 시행됐지만 대(對)중국 수입 의존도는 오히려 상승했다"고 지적했다.

주요 기업들의 중국 현지 생산도 특별히 줄지 않았다. 삼성전자의 낸드플래시 중국 시안공장 생산 비중은 2021년 29%, 2022년 36%, 2023년 37%로 지속해서 늘어났다. 올해는 40%를 기록할 것으로 전망된다. 같은 기간 SK하이닉스의 D램 중국 우시 공장 생산 비중은 49%, 47%, 42% 등으로 줄었지만, 올해까지도 40% 선을 웃돌 것으로 예상된다.

이는 미국 반도체 법 가드레일 조항 등에 의한 글로벌 첨단산업 공급망 재편 과정에서 이례적인 상황으로 평가된다. 연구원에 따르면 반도체 분야의 중국 해외직접투자(FDI) 비중은 2022년 80.8%에 달했지만 지난해 0.8%로 뚝 떨어졌다. 국내 기업들이 중국에서 추가적인 사업 확장이나 설비 투자를 전면 중단했기 때문이다. 그럼에도 반도체 핵심 원자재의 중국 의존도는 더 높아지고 있는 것이다.

우리나라는 그동안 미국의 탈(脫)중국 정책 기조에 발맞추어 대중 의존도가 낮아지기는 했지만 반도체, 배터리 원자재 때문에 수입 의존도는 계속 높아지는 상황이다. 우리나라의 최대 수출 품목인 반도체의 최대 수출국도 중국이고, 수입국 역시 중국이다.

중국은 반도체 등 첨단산업의 필수 원자재인 희토류의 60% 이상, 배터리 원자재는 80% 이상 세계 시장을 장악하고 있다. 미국의 ‘기술의 창’에 원자재 수출 봉쇄라는 ‘자원의 방패’를 쓸 가능이 높다. 문제는 우리나라다. 우리나라는 반도체용 원자재의 40%, 배터리용 원자재의 80% 이상을 중국에 의존한다. 기술의 창도 중요하지만 정작 우리에게 중요한 것은 중국의 방패에 어떻게 대응할 것인가 여부라는 것이 관련 업계의 진단이다.