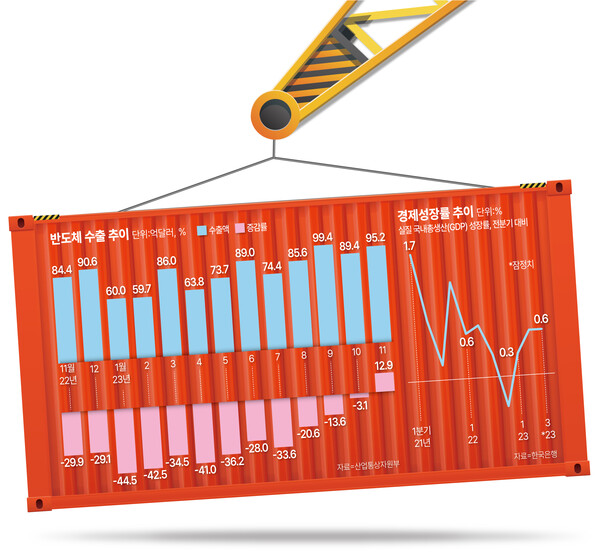

내년 한국 경제의 관전 포인트는 경기회복 수준이다. 이의 전제는 반도체인데, 올해 4분기 들어 업황이 개선되면서 수출도 플러스로 돌아섰다. 이에 따라 한국 경제가 저성장의 굴레에서 벗어날 수 있을지 아니면 지지부진한 나이키형 경기회복에 그칠지 관심이 쏠리고 있다.

문제는 거시경제가 호전되더라도 체감경기와는 괴리가 있다는 점이다. 정부가 다양한 내수활성화 대책을 내놓고 있지만 좀처럼 소비가 살아나지 않고 있다. 이는 고물가로 가계의 실질소득이 감소하고 있는 반면 고금리 장기화로 이자부담이 늘면서 소비 여력이 줄었기 때문이다.

대규모 세수펑크에 따른 국가재정 악화 탓에 정부가 ‘지원 사격’에 나서기도 어려운 상황이다. 한국 경제에 폭넓은 온기가 퍼지기를 기대하는 것은 어려울 것이라는 관측이 나오는 배경이다. 이에 따라 정부가 새해 초 발표할 경제정책방향(경방)에서는 업종별 진입 문턱을 낮추고, 각종 규제를 완화하는 등 ‘민간 역동성 살리기’에 방점이 찍힐 것으로 전망되고 있다.

26일 기획재정부에 따르면 경방은 통상 12월에 발표되지만 이번에는 경제수장 교체와 맞물려 내년 1월로 미뤄졌다. 경방은 기획재정부를 중심으로 새해 경제 상황을 조망하고, 정책 운용의 기조를 가다듬는 것을 말한다.

1월 경방은 지난 2008년 2월 기획재정부 출범 이후 처음이다. 이렇게 되면 대통령에 대한 신년 업무보고와 맞물려 진행될 공산이 크다. 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관 후보자로서는 ‘경방 무대’를 통해 정책 운용의 메시지를 처음 공식화하게 되는 셈이다. 큰 틀에서는 현 추경호 부총리의 정책 기조를 이어가되 자신이 키워드로 제시한 ‘역동 경제’를 뒷받침하는 조치에 힘을 실을 것으로 전망되고 있다.

최근 한국 경제에 반도체 훈풍이 불기 시작했지만 여전히 저성장과 내수 부진이 우려되고 있다. 특히 내수는 고물가와 고금리에 짓눌려 개선의 조짐조차 감지되지 않고 있다.

이는 해외발 전쟁 이슈, 글로벌 긴축 기조, 교역량 감소 등 대외 요인에 기인한 측면이 있다. 하지만 저출산·고령화, 지체되고 있는 구조개혁 등과 맞물려 있다는 지적도 제기되고 있다. 2% 안팎의 저성장 고착화 우려가 나오는 이유다. 더구나 경제협력개발기구(OECD)는 한국의 내년 잠재성장률을 2.0%로 예측해 이 같은 우려를 키우고 있다.

또 다른 복병인 가계부채는 내년 한국 경제의 뇌관으로 작용할 수 있다. 고금리로 부채상환 부담이 커지면서 소비를 압박하는 것뿐만 아니라 금융 안정성도 저해할 수 있기 때문이다. 가계가 짊어진 빚의 규모를 의미하는 가계신용은 지난 9월 말 기준 1875조6000억원으로 역대 최대를 기록했다.

한국은행이 지난 2021년부터 기준금리를 3.00%포인트 인상하면서 가계의 이자부담은 이미 한계 수준에 이른 상태다. 가계대출 연체율은 지난 3분기 말 기준 0.89%로 전 분기의 0.86%보다 0.03%포인트 올랐다.

저성장과 내수 부진, 그리고 금융 리스크 상황에서도 국가재정이 버팀목 역할을 하기는 어려울 것으로 보인다. 전임 문재인 정부에서 급격히 불어난 재정적자를 최대한 정상화하겠다는 것이 현 정부의 입장이기 때문이다. 정책 기조를 둘러싼 여야의 공방과 별개로 재정 역할론은 당분간 후순위로 밀려날 수밖에 없다는 의미다.

이에 따라 최상목호(號)의 경방은 민간의 활력을 자극하는 규제 완화가 최우선 검토될 것으로 보인다. 실제 업종별 진입 규제를 전향적으로 완화해 신규 플레이어를 활성화하는 방안이 검토되고 있는 것으로 알려졌다. 기업 투자를 이끌어내기 위해 입지 규제를 과감하게 풀어주는 방안도 추진될 것으로 보인다.

하지만 단순히 세율을 낮춰 기업 투자를 유인하는 것은 선택지에서 밀릴 수 있다. 이 때문에 연내 종료되는 임시투자세액공제를 한시적으로 연장하는 선에서 세제 카드를 최소화하지 않겠느냐는 관측이 나온다.

구조개혁의 방향성은 보다 구체화될 전망이다. 규제 완화가 현재의 역동성을 강화하는 조치라면 구조개혁은 미래의 역동성을 뒷받침하는 개념이다. 국가재정의 지속성을 높이기 위해 연금개혁 의지도 부각될 것으로 보인다. 아울러 장기 성장성을 훼손하는 저출산·고령화에 대응하기 위해 외국인 근로자를 적극 유치하는 것도 주요 과제가 될 전망이다.